【進路と地域】北海道は保護者、本人ともに地元志向〜高校生1,703 人に調査〜

- Studyplusトレンド研究所

- 2025年10月21日

- 読了時間: 7分

Studyplusトレンド研究所では、2025年8月に「進路と地域に関するアンケート」として全国の高校生にアンケート調査を行いました。

<調査概要>

調査対象 : 全国の「Studyplus」ユーザー(高校生)

回答者 : 1,703名

調査方法 : 学習管理アプリ「Studyplus」上でアンケート回答を依頼し、オンラインで回答を回収。

調査時期 :2025年8月8日〜8月13日

※本リリースにおけるデータは小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります。また複数回答可の設問に関して、各選択肢のパーセンテージは、全体の回答者数に対してその選択肢を選んだ人の割合を示しています。1人が複数の選択肢を選ぶことができるため、選択肢の合計は100%を超える場合があります。

本記事内ではご紹介していない結果も含めた完全版レポートをご希望の方は、以下よりお問い合わせください。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5X3GXkIqLrE8IU-UtmGFoOWwOc0UwuvpehSS-NIeELyediw/viewform?usp=header

地域ごとの大学設置数は、北海道38校、東北54校、関東・甲信越307校、東海・北陸112校、関西151校、中国・四国72校、九州・沖縄79校となっており(2024年現在・内閣府調べ)大都市圏に集中しています。少子化の影響で地方大学の経営は一層厳しくなり、この傾向は強まることも予測されています。

Studyplusユーザーは全国各地で今まさに進路選択をしていますが、「選択肢」や「情報量」に地域差を感じているのでしょうか?また、それらは意思決定に影響があるのでしょうか?今回の調査は、「地域と進路選択」をテーマに、経済状況と情報の観点から分析を行いました。

なお、地域区分は以下のとおりです。

北海道は道内志向、中国地方は遠方志向

「市町村内」と「都道府県内」を合わせた数値(都道府県内を希望)が最も高いのは北海道(計49.4%)となりました。また関東、近畿は「地方外」が2割程度で、8割が地方内への進学を希望しています。一方、「地方外」を検討する割合が最も高かったのは中国地方(61.8%)となりました。

北海道の高校生が「市町村内」や「都道府県内」を検討している理由をみてみると、「地元への愛着」や「道内でも十分に環境が整っている」という意見が多く挙がりました。さらに、「道内から出ることにはハードルがある」といった意見も見られました。

また、中国地方の高校生が「地方外」を検討している理由は、「地元大学の選択肢が少ないことへの懸念」が多くなりました。また、「新しい環境を求めたい」といった意見も一部見られました。

近畿は「就活に有利」、四国は「お金に関すること」を重視

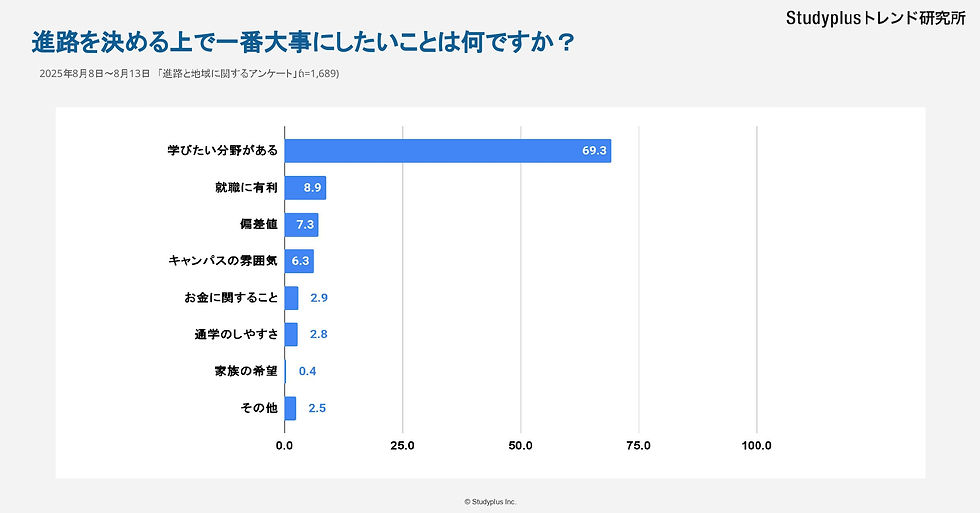

続いて、進学先を決める上で最も大事にしていることを聞きました。全体の傾向をみると「学びたい分野がある」が最も多く、約7割。「就活に有利」「偏差値」は1割弱となりました。

どの地方も「学びたい分野がある」が一番高くなりましたが、「就活に有利」「偏差値」「お金に関すること」は地方による差がでました。「就活に有利」を最も重視していたのは近畿で、四国や九州の3〜4倍になりました。また、進学先で「遠方志向」が強かった中国地方も12.7%が「就活に有利」を重視しています。「偏差値」は北海道が一番高く、11.7%。「お金に関すること」は、四国が他の地域と比べて高くなりました。

「経済状況が進路に影響するか」地方ほど影響が大きい

続いて、家庭の経済状況が進路決定に影響しているか聞きました。一番多かったのは「ある程度影響している」で43.7%となりました。

このテーマを地域ごとにみていきます。回答を以下のようなスコアに変換し、平均スコアを比較しました。数値が高いほど「経済状況が進学に影響している」と考えている度合いが強いことを示します。

「非常に影響している」 ・・・3

「ある程度影響している」 ・・・2

「あまり影響していない」 ・・・1

「まったく影響していない」・・・0

地方ごとに見ると、北海道・東北・九州のスコアが高くなりました。大学設置数や自宅から進学先までの距離と相関がありそうです。関東や近畿はスコアが低く、地方と都市圏との格差が改めて明らかになりました。一方で、「地方外」への進学希望者が多かった中国地方も、他の地域と比べて低いスコアとなりました。

続いて自治体類型別にみていくと、影響度は東京都<政令指定都市<市町村(東京都と政令指定都市を除く)となりました。

「今住んでいる地方に進学するか」と「家庭の経済状況が選択進路に影響するか」を地方ごとにまとめると以下のようになりました。九州や北海道は「家庭の経済状況が進路選択に影響する」と考えている人が多く、「今住んでいる地方に進学する」割合も高くなりました。中国・四国地方は他の地域と比べると「家庭の経済状況が進路選択に影響する」と考えている人が少なく、「今住んでいる地方に進学する」割合も低くなりました。

北海道、保護者の「地元への進学希望」が強いと認識

続いて、進学する地域に関して保護者はどのような考えがあるか、みていきます。一番多かったのは「特に意向はない」で56.1%、次に多かったのは「地元を希望している」で28.7%となりました。

※この問いは保護者がどのような考えを持っていると思うか「高校生」に聞いています。

地方による差を見てみると、保護者に「特に意向はない」と回答したのが最も多かったのは関東でした。一方、保護者が「地元を希望している」割合が最も高かったのは北海道で、続いて近畿、九州、中国となりました。北海道は、上記で高校生の5割が「近隣」「地元」を志望しており、保護者の意向も反映されていることが伺えます。保護者が「地元以外を希望している」割合が多かったのは四国と中部です。

進路の情報、北海道は先生の影響強い

続いて、大学情報と地域の関係をみていきます。大学に関する情報量について62.4%が「ある程度満足している」ことがわかりました。地域ごとにみても全体の傾向と大きな差はありませんでしたが、中部、九州、四国は他の地域と比べて「あまり満足していない」と回答する割合がやや高くなりました。

情報をどこから得ているか地方別にみると、「大学の公式サイト・資料」がすべてのグループで最多となっています。その次が「SNS」である地方が多い中、北海道では「学校の先生」が16.9%で2番目になっています。

オープンキャンパスへの参加率、都市規模と相関あり

自治体類型別で比較すると都市の規模が小さくなると「オープンキャンパス」から情報を得ていると回答する人が減っていく傾向があることがわかりました。市町村(東京都・政令指定都市以外)ではオープンキャンパスへの参加ハードルが高い分、「進学サイト」の利用率が高くなっています。

最後に、進学先と地域について、今感じていることを自由記述で回答してもらいましたので一部ご紹介します。

本記事内ではご紹介していない結果も含めた完全版レポートをご希望の方は、以下よりお問い合わせください。

Studyplusトレンド研究所 まとめと考察

今回の調査は、「地域と進路選択」をテーマに、経済状況と情報の観点から分析を行いました。

まず、経済状況については、「家庭の経済状況が進路選択に影響する」と考える割合は地方で高く、都市圏で低くなりました。特に九州や北海道でこの傾向が強くでており、都市圏から離れた地域ほど、進学に対する経済的なハードルを感じやすいことが改めて明らかになりました。

次に、進路に関する「情報量への満足度」や「情報入手経路」については、大きな地域差は見られませんでしたが、自由記述では北海道・東北・九州の高校生から「レベルの高い大学を地方に作って欲しい」「地方勢は難関大に受かった身近なモデルが乏しい」など、都市圏との差を訴える声もありました。

地方と都市圏との格差は健在で、今後、より広がる可能性があります。「大学それぞれの魅力は適切に伝わっているか」改めて検討し、高校生が納得のいく意思決定ができるように、支援が必要です。

調査の回答者属性

最後に、本調査に協力いただいた回答者の属性をご紹介します。

Studyplusトレンド研究所では、学習管理アプリ「Studyplus」のユーザーである若者に向けて、定期的に調査を行っています。

企業・教育機関などで、若者を対象とした共同調査や研究をご希望する方は、問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

コメント